Gli asana che raccontano la leggenda di Virabhadra sono tre posture in piedi che necessitano di un forte radicamento, gambe forte e di una certa libertà nelle anche.

Partiamo dalla leggenda.

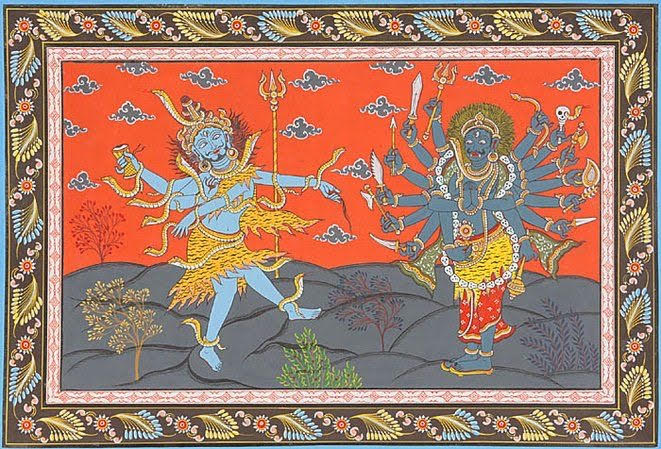

La vicenda ruota intorno al fidanzamento tra il Dio Shiva e la bellissima Sati, figlia del re Daksha, figlio diretto di Brahma. Daksha non approva la relazione tra la figlia e il Dio. Shiva conduce una vita selvatica, nascosto tra i boschi, è incline alla danza, ai piaceri del sesso, porta con sé un teschio ed è solito meditare nei cimiteri, comportamenti non proprio in linea con l’ortodossia braminica. Nonostante questo, Sati sposa Shiva e parte per vivere col suo amato sul monte Kailash. Un giorno il re decide di organizzare una Yajna (1), un grande sacrificio rituale, a cui invita tutte le creature celesti, tutte le divinità ed i vari dignitari, ad eccezione di Shiva e Sati, a cui porta ancora rancore. Sati, ferita dal comportamento del padre, decide di presentarsi alla cerimonia per chiedere spiegazioni al padre ma qui, ancora una volta, viene rifiutata e derisa. Profondamente addolorata e furiosamente arrabbiata decide di ritornare alla sua forma eterea, ponendo fine alla sua vita terrena. In alcune versioni della leggenda si getta nel fuoco sacrificale, in altre entra in uno stato meditativo profondo tale da accrescere il suo fuoco interiore e farsene assorbire. Shiva appena sa della morte dell’amata si infuria come solo il Dio della distruzione sa fare. Si strappa uno dei suoi lunghi dreadlocks e lo scaglia a terra. Dalla terra nasce il guerriero Virabhadra: è enorme, ha molte braccia, tre occhi, una collana di teschi al collo ed una forza incredibile. Shiva gli chiede di uccidere tutti i presenti alla cerimonia comprese le divinità e di tagliare la testa a Daksha che ha offeso la figlia e rinnegato il loro amore. Preso dal dolore e dalla furia, prende il corpo di Sati e poggiandoselo sulle spalle e inizia il furioso tandava, la danza cosmica con cui ciclicamente Shiva da il via al riassorbimento dell’Universo. Preoccupato per lo svolgersi degli eventi, Visnu, il Dio del mantenimento e dell’equilibrio decide di intervenire : scaglia il suo disco cosmico e smembra il corpo di Sati, alleggerendo così il peso della morte dell’amata dalle spalle di Shiva, riportandolo alla calma. Accortosi dell’enorme spargimento di sangue, Shiva, si sente invadere dal perdono, guarisce i feriti e sostituisce la testa di Daksha con una testa di capra, restituendogli la vita. Le membra delle bellissima Sati, vengono sparse in 51 punti del territorio indiano, in prossimità dei quali nascono altrettanti luoghi sacri, chiamati Sakti Pitha, dedicati al culto della Dea Madre.

Gli asana in onore del feroce e invulnerabile Virabhadra, descrivono tre momenti della vicenda : il primo lo rappresenta mentre emerge dalla terra, il secondo nel momento di tagliare la testa al re ed il terzo mentre solleva la testa recisa per poggiarla su un palo e mostrarla all’Universo intero.

Virabhadra in realtà non risponde solo alla furia incontrollata di Shiva. Daksha non ha rispettato il Dharma (2), il naturale e armonico svolgersi della vita, rifiutando il matrimonio tra Shiva e Sita ha messo avanti le sue convinzioni egoiche e rinnegato la volontà della divinità. Virabhadra riporta in un certo senso l’ordine delle cose tanto che Daksha non viene ucciso ma punito, ricondotto verso un livello più primordiale, riportando la mente, l’ego a servizio del Dharma.

Virabhadra rappresenta il “guerriero di luce”, accoglie in sé la forza, il coraggio, lo slancio necessario per intraprendere e perseguire un percorso di ricerca spirituale. Questo ci ricorda che la pratica necessita di forza, di tenacia e che a volte servano azioni “violente” per riportare le cose all’ordine. I guerrieri sono asana che richiedono una grande forza negli arti inferiori e questo ci dice quanto, senza una base stabile, questo slancio verso la trasformazione non sia efficace. La pratica può condurci ad un nuovo e più sentito equilibrio solo se le nostre radici, le nostre gambe sono forti. Per attivare un cambiamento radicale, senza perdersi nel cammino, senza che questo diventi confusione o smarrimento dobbiamo avere basi solide, un cuore aperto e una mente elastica, pronta ad accettare, ad accogliere la trasformazione.

Guardiamo adesso nel dettaglio i vari asana.

Posizione in piedi asimmetrica con una gamba estesa e l’altra flessa, il busto esteso verso l’alto e le braccia aperte all’altezza delle spalle. Al contrario del Guerriero I e del Guerriero III, in cui il bacino ruota verso la gamba anteriore, cercando dolcemente di guidare la cresta iliaca dell’anca estesa posteriormente in avanti, nel Guerriero II il bacino è ruotato di lato, le due creste iliache su un’unica linea orizzontale. Quest’asana è una delle mie preferite per condurre l’allievo a sperimentare le dinamiche di radicamento in virtù dello slancio verso l’alto del corpo e dell’espansione del petto e del respiro.

Radicate con attenzione i piedi a terra e divaricate le gambe quel tanto che vi consente di flettere il ginocchio anteriore e portarlo in linea alla caviglia. La tradizione vuole anca e ginocchio anteriore flessi a 90′, una flessione intensa che richiede molta forza nei muscoli della gamba ed una certa libertà nella contrazione eccentrica degli ischiocrurali. Ascoltate con cura la vostra base di appoggio e scegliete quella che vi consente di sentirvi forti e radicati. La flessione della gamba anteriore crea una profonda spinta in avanti del corpo che deve essere controbilanciata dall’estensione dell’anca posteriore e dal radicamento a terra di entrambi i piedi. La gamba posteriore è, quindi, forte e attiva; muove verso l’alto e ruota esternamente, stabilizzando la posizione del bacino. il peso deve essere equamente distribuito tra i due piedi e la linea centrale del busto cadere perpendicolare al centro della base di appoggio disegnata dai vostri piedi.

Dalla forza che nasce dalla spinta dei piedi verso terra, richiamate l’energia fino al centro del corpo. Attivate mula bandha partendo dalla contrazione isometrica della muscolatura interna delle gambe che vogliono abbracciare la linea centrale del corpo. Contraete la muscolatura addominale, attivando un parziale uddyana bandha e richiamate le costole fluttuanti verso l’interno e verso l’alto, estendendo la colonna verso l’alto. utilizzate l’inspiro per allungarvi e l’espiro per radicarvi a terra. inspirate e sollevate le braccia all’altezza delle spalle : la rotazione esterna delle spalle unita alla pronazione degli avambracci crea un movimento elicoidale che stabilizza le braccia , muovendo l’energia muscolare verso la linea centrale del corpo. Adducete le scapole ma continuate a voler allontanere le braccia e a rilassare le spalle verso terra. Le scapole addotte e in regressione permettono alla muscolatura del petto di espandersi, creando lo spazio necessario affinché il respiro possa a sua volte liberarsi, ma non create un movimento rigido, volete che il respiro si espande il tutto lo spazio toracico, non solo anteriormente, ma anche lateralmente e posteriormente.

Utilizzate l’inspiro per espandervi ed estendervi e l’espiro per rilassare e radicarvi e terra.Più permettiamo al peso di scaricarsi bene a terra, mantenendo forti le gambe, più avremo potere nella controspinta verso l’alto del busto, permettendoci espansione a livello del torace.

Virabhadrsana II è un asana potente, che guida la mente verso una grande presenza, quando impariamo a rilassarci nella postura, mantenendo le varie azioni che la disegnano con naturalezza, ci sentiamo forti, attivi e integrati, pronti e capaci a svolgere i compiti che la vita ci pone davanti. Tempo fa un’allieva mi ha detto : “quando rimango per diversi respiri in Virabhadrasana II mi sento fighissima e potente”. Direi che ha descritto appieno il valore energetico di questo asana.

Posizione in piedi, asimmetrica, caratterizzata da una certa estensione della colonna. Virabhadrasana 1 ci permette di sperimentare il legame tra la spinta dei piedi al suolo e la possibilità di estendere la colonna verso l’alto. Partiamo come consuetudine ad osservarne le fondamenta.

La base di appoggio deve essere stabile affinché la postura acquisisca comodità e ci permetta di sentirci sicuri e fortemente radicati. La distanza tra i piedi deve permettere una certa libertà ai movimenti del bacino, consentendo alle vostre ossa iliache di ruotare una anteriormente, l’altra posteriormente ,come da fisiologia, in modo agevole e senza creare tensioni. Attivate con consapevolezza la muscolatura di piedi e degli arti inferiori : premete i piedi a terra e abbracciate con entrambe le gambe la linea mediana del corpo, quasi a voler avvicinare un piede all’altro, mentre i piedi resistano creando una controspinta. Questo stabilizza le varie articolazioni coinvolte e ci fa sentire forti e stabili.

La distanza tra i piedi, quindi, non può essere uguale per tutti, varia con l’avanzare della pratica ed è diversa quanto sono diversi i corpi dei praticanti. Varia in seguito alla lunghezza delle leve, alla libertà di movimento del bacino, senza contare differenze di età e di genere perché il bacino femminile ha una struttura diversa dal bacino maschile.

La tradizione vuole che il piede posteriore poggi col tallone a terra, ruotato di circa 30′ verso la linea centrale del corpo. Inspirate e ruotate il bacino verso il piano frontale. La gamba anteriore si flette in un profondo affondo ( la tradizione vorrebbe tibia e femore a formare un angolo di 90′). La flessione dell’anca e del ginocchio anteriore e la relativa contrazione concentrica della muscolatura coinvolta creano quasi un movimento di spinta in avanti, contenuto dall’estensione dell’anca posteriore e dalla spinta a terra del piede posteriore. Si crea così, un contro-bilanciamento di forze che mantiene le gambe ed il bacino stabili consentendo al busto di estendersi. Ray Long dice, descrivendo i movimenti dell’asana: “Il risultato di tutti questi movimenti è che il corpo diventa un contenitore di energia potenziale, come uno scattista che si prepara alla partenza dai blocchetti”. Questa spinta verso terra generata dalla forza degli arti inferiori crea le fondamenta per la spinta verso l’lato del busto. Inspirate ed elevate le braccia verso l’alto ma mantenete stabili le scapole verso il basso e verso la linea mediana del corpo. Attivate la muscolatura addominale, contraendola dal pube all’ombelico e dall’ombelico allo sterno. Cercate di portare le costole fluttuanti verso l’interno e verso l’alto. Questi movimenti creano una controspinta al radicamento della parte inferiore del corpo permettendovi di estendervi verso l’alto senza perdere potere.

In realtà la posizione degli arti inferiori è molto intensa : la rotazione anteriore dell’iliaco della gamba posteriore è in contraddizione con la spinta a terra del tallone del piede posteriore che crea come un arresto al movimento del bacino. Questa opposta direzione di senso dei due movimenti di anca e tallone può obbligare il ginocchio ad un grande sforzo se le nostre anche non hanno ancora la libertà per ruotarsi frontalmente.

Prendetevi il tempo di ascoltare il vostro corpo, potete eventualmente distanziare i piedi, spostando il piede posteriore verso l’esterno, dovete sentirvi liberi di scendere nell’affondo con la gamba anteriore senza perdere il radicamento del piede posteriore, mantenendo attivo l’arco plantare mediale e quindi ben attiva la spinta a terra del laterale esterno del piede.In una classe di principianti io prediligo come primo approccio la variante dell’affondo alto, col piede ruotato frontalmente ed il tallone posteriore staccato da terra.

Inspirate profondamente ed estendete la colonna, le braccia verso l’alto, espandete il petto e ampliate il respiro. Espirate e radicatevi a terra, rilassando le spalle, i muscoli del volto e lo sguardo.

Virabhadrasana III è una posizione asimmetrica di equilibrio su una sola gamba. Il busto è flesso sulla gamba a terra, mentre l’altra gamba si soleva e si estende posteriormente, portandosi in linea con il busto. La tradizione vuole che busto e gamba a terra disegnino un angolo retto.

Vediamo nel dettaglio le varie azioni:

La gamba a terra sostiene il peso del corpo e radica grazie all’attivazione di pada bandha. Il quadricipite muove in contrazione concentrica, mentre gli ishiocrurali in contrazione eccentrica, questo vuol dire che uno dei motivi che non ci consentono di “chiudere la posizione”, sollevando la gamba posteriore verso l’alto, potrebbe essere la mancanza di libertà nella muscolatura posteriore della gamba. Ci può quindi essere utile, per esempio, mantenere il ginocchio della gamba a terra leggermente flesso, portando maggior attenzione al radicamento a terra del piede e al lavoro di rotazione interna dei due ilei. Il bacino infatti deve mantenersi morbidamente parallelo al pavimento ( la tradizione vorrebbe le due creste iliache equidistanti dal suolo ). La gamba posteriore è sollevata e anch’essa cerca la rotazione interna; se attivate troppo la muscolatura glutea la gamba tenderà a ruotare esternamente. Immaginate di poggiare il piede della gamba posteriore ad un muro, premendo con maggior intensità il lato esterno del piede, questo vi aiuterà a mantenere il bacino stabile. Inoltre non forzate l’elevazione della gamba, preferendo la continuità tra la linea del busto e quella della gamba così da evitare un eccessivo carico a livello della schiena. Per dare sostegno alla colonna inoltre contraete con forza la muscolatura addominale, dal pube all’ombelico e dall’ombelico allo sterno, cosi da mantenere le costole fluttuanti contenute ed evitare un’eccessiva estensione della curva lombare. Le braccia si proiettano in avanti, in linea col busto;le scapole si elevano e si abducano, permettendo alla cassa toracica di espandersi.

Virabhadrasana III porta azione, movimento all’energia potenziale di Virabhadrasana I. Questi due asana sono davvero progressivi, un attento lavoro sul Guerriero I è infatti necessario per portare consapevolezza e integrazione alle azioni che si ripeteranno nel guerriero III, con l’aggiunta di non poco conto, dell’elemento equilibrio. Possiamo immaginare di muovere da Virabhadrasana I in avanti, come attraverso una spinta, una pulsione ad avanzare che guida la forza compressa in virabhadrasana I verso l’esterno, sbilanciando il corpo per ricondurlo verso un nuovo equilibrio che ci apre allo spazio esterno.

I guerrieri sono asana molto potenti, che ci collegano alla terra, alla nostra capacità di sostenerci, di occuparci della nostra vita e dei nostri bisogni siano questi interiori o esteriori. I guerrieri ci ricordano che abbiamo gambe forte, capaci di condurci dove desideriamo andare e di sostenerci, di mantenerci in piedi,qualsiasi sia il terreno o la condizione esterna in cui ci troviamo.

Sul mio canale you tube troverete un video dove provo a guidarvi nell’esplorazione di questi tre asana, perchè come sempre la pratica ci permette, con più facilità, di trasformare in esperienza e quindi comprendere profondamente ciò che le parole faticano a spiegare.

[1] Yajna: sostantivo maschile sanscrito, traducibile come offerta, sacrificio. Nelle religioni dell’India indica rituali cultuali che implicano riti sacrificali

[2] Dharma: termine sanscrito che presso le religioni dell’asia meridionale riveste numerosi significati. Può essere tradotto con “dovere”, “legge cosmica”, “ legge naturale”, oppure “il modo in cui le cose sono”. Indica la legge naturale universale che regola L’Universo e le regole che noi dobbiamo rispettare per mantenerla inalterata.

La newsletter di yoga lover vuol essere uno strumento attraverso il quale donarvi approfondimenti e ulteriori contenuti legate ai corsi e ai temi trattati nel blog o emersi nei miei studi e nella mia pratica personale; parlarvi di cucina, uno dei miei argomenti preferiti, di libri, di ayurveda e di stili di vita e informarvi su workshop e collaborazioni che organizzo sia on line, sia, quando tornerà ad essere possibile, nella mia amata maremma. Uno spazio per avvicinarci e sentirci parte di uno stesso viaggio.